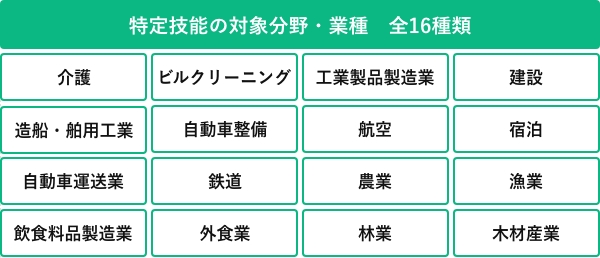

日本の深刻な人手不足を補うために2019年に新設された在留資格「特定技能」。介護・建設・外食・宿泊など16分野で、即戦力となる外国人材の受け入れが可能になり、多くの企業にとって重要な採用手段となっています。

この記事では、「特定技能とは何か?」という基本から、1号・2号の違い、採用条件、従事できる業務内容、他の在留資格との違いまで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。

日本の深刻な人手不足を補うために2019年に新設された在留資格「特定技能」。介護・建設・外食・宿泊など16分野で、即戦力となる外国人材の受け入れが可能になり、多くの企業にとって重要な採用手段となっています。

この記事では、「特定技能とは何か?」という基本から、1号・2号の違い、採用条件、従事できる業務内容、他の在留資格との違いまで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。

2026年1月1日 更新

登録支援機関くらべナビ

広報担当

元登録支援機関での実務経験をもとに、外国人支援や企業対応の現場で見聞きした内容を踏まえ、登録支援機関に関する情報をお伝えしています。制度の特徴や支援内容の傾向、選定時の参考となる視点などを、できる限りわかりやすく解説しています。

登録支援機関くらべナビとは目次

海外の方が日本で長期滞在、あるいは住む場合は「在留資格」と呼ばれる免許が必要になります。入国チケットのようなものです。

その中で、特定技能は就労系在留資格の一般現場系に該当します。介護、飲食、建設、製造業などの現場系の仕事で外国人を採用する場合は、この特定技能制度を活用して外国人に働いてもらうことになります。

外国人採用において活用しやすい在留資格としては、「特定技能」の他に「技能実習」や「技人国(技術・人文知識・国際業務)」などが挙げられます。

2019年4月から開始された在留資格で、労働力不足が深刻化する業種の現場の労働力を補うために創設されました。就労系の在留資格では最も新しい在留資格となります。

特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があり、1号のステップアップ版とも言えるのが2号です。

最大の違いは、特定技能2号になると家族の帯同が可能になり、在留期間の更新にも上限がなくなる点です。「特定技能は一時的な制度では?」と誤解している方にとっては、長期的な日本での生活が見えてくる非常に希望のある制度です。

ただ注意点として、特定技能2号の試験の合格率は全体で見ると20〜30%程度なので、その点を踏まえて採用戦略に取り入れましょう。

特定技能1号で外国人を採用するには、「日本語要件」と「技能要件」の両方を満たす必要があります。

| 要件 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 日本語要件 | JLPT N4以上またはJFT-Basic 200点以上 | 原則不要 |

| 技能要件 | 技能評価試験+日本語試験 | 2号技能評価試験または技能検定1級 |

日本語要件では、JFT-BasicまたはJLPT N4以上の合格が必要です。日常会話が可能なレベルが求められます。

技能要件では、業種ごとの「特定技能評価試験」に合格することが条件です。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験が免除されることもあります。

労働力不足を解消するという目的があるため、労働力不足が深刻化している16分野の業種のみが従事可能です。

ここで注意してほしいことが、在留資格「特定技能」は異なる業種で働けないということです。

たとえば宿泊業の在留資格で採用された外国人は、以下のような業務に従事できます。

| 従事可 | ・フロント業務 ・接客業務 ・客室対応 ・レストランでの配膳や接客 ・ベッドメイキング、客室清掃の一部 ・館内の簡単な設備操作・案内対応 |

|---|---|

| 従事不可 | ・厨房での本格的な調理業務 ・建物全体の設備管理・重清掃作業 ・警備・保安業務 |

また、介護分野においても同様に制限があります。

| 従事可 | ・身体介護 ・生活援助 ・記録・報告業務 ・訪問系 ・その他補助業務 |

|---|---|

| 従事不可 | ・医療行為 ・調理業務 ・施設全体の清掃・管理業務 |

このように、在留資格と実際の業務内容が一致していない場合は違法就労とみなされる可能性もあるため、職種確認は慎重に行う必要があります。

特定技能制度以外の就労系の在留資格についても触れておきます。

最も広く知られている在留資格の一つが「技能実習」です。

この制度は、日本で習得した技術や知識を、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的に創設されました。いわば発展途上国への技術移転を通じた国際貢献が制度の根幹にあります。

在留資格「技能実習」の最も大きな特徴は「転職ができない」という点で、正確には退職すると在留資格が剥奪され帰国を余儀なくされるため、転職が不可な在留資格となります。

特定技能との違いは以下の通りです。

| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 技術移転による国際貢献 | 即戦力人材としての労働力確保 |

| 転職の可否 | 原則不可(退職=帰国) | 同分野内であれば可(条件あり) |

| 在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年、2号:無期限更新可 |

| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可 2号:配偶者・子の帯同可 |

| 対象職種 | 約80職種(職種・作業ごとに限定) | 16分野(1号)、11分野(2号) |

| 支援体制 | 監理団体による管理 | 登録支援機関による支援(1号のみ) |

| 更新・延長 | 実習フェーズごとに延長審査あり | 更新により継続可能(審査あり) |

続いいは技人国でお馴染みの「技術・人文知識・国際業務」です。

こちらの在留資格は高度な専門的知識・技術を持つ外国人材の受け入れを目的として創設されたため、現場系の仕事には従事することができません。

特定技能との違いは以下の通りです。

| 項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定技能 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 高度人材の受け入れ(ホワイトカラー職) | 人手不足分野の労働力確保(現場作業中心) |

| 職務内容 | 企画・設計・翻訳・システム開発など | 介護、建設、農業、製造などの現場業務 |

| 学歴要件 | 原則 大卒以上(または実務経験10年以上) | 学歴不問(技能試験と日本語試験が基準) |

| 日本語要件 | 明確な基準なし(企業判断が多い) | JLPT N4相当以上 または JFT-Basic合格 |

| 転職の可否 | 可能(同種業務であれば) | 可能(同一分野・条件付き) |

| 在留期間 | 1年・3年・5年など(更新可) | 1号:最長5年/2号:無期限更新可 |

| 家族帯同 | 可能 | 1号:不可 2号:配偶者・子の帯同可 |

| 支援体制 | 企業が主体(支援義務なし) | 1号は登録支援機関による支援が必要 |

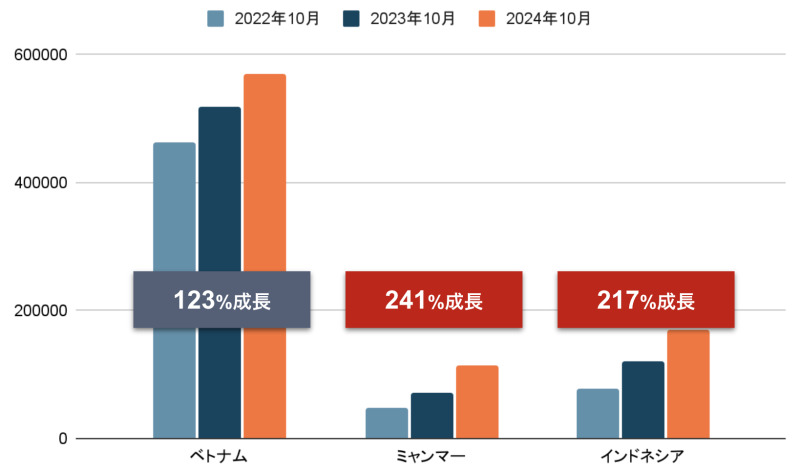

特定技能の国籍で圧倒的に多いのはベトナムですが、2026年はインドネシア、ミャンマーが著しく人数が増加しております。

特定技能人材全体の就労者数は、毎年130%前後のペースで増加しており、ベトナム人材も例外ではありません。ただし、近年はベトナム人材の成長率がやや鈍化傾向にあり、その背景には既に多くの業種・企業でベトナム人の就労が進んでいることが挙げられます。

一方で、インドネシアやミャンマーは政府間の協定整備が進み、送り出し機関の数や教育水準も向上しているため、今後さらに受け入れが活発になることが予想されます。

採用戦略を立てる際は、「人数が多い=優秀」とは限らず、自社の業種やニーズに合った国籍を選定することが重要です。

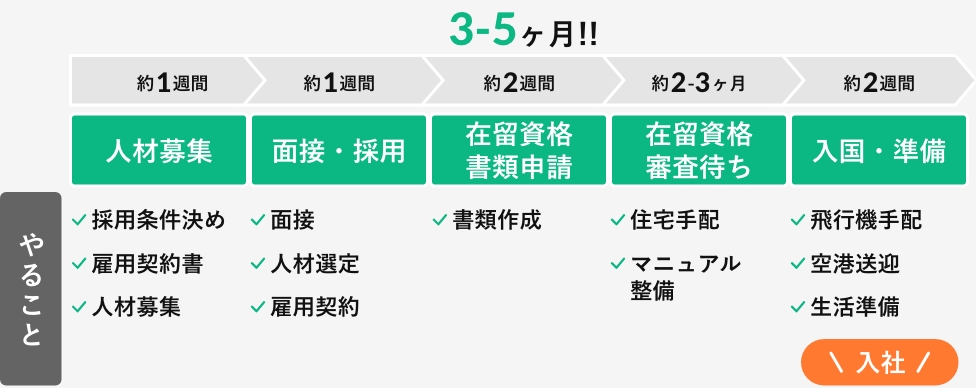

実際に特定技能人材を受け入れる際の手順は、大きく分けて以下のステップになります。

特定技能1号では「義務的支援」が求められるため、支援計画の準備や登録支援機関との連携が重要なポイントとなります。

特定技能制度を活用するにあたって、企業が負担する主な費用は以下の通りです。

| 項目 | 費用の目安(税抜) | 備考 |

|---|---|---|

| 採用費用 | 10万円〜40万円/人 | 現地面接費・通訳費・紹介料など |

| 支援費用(登録支援機関) | 月額1.5万円〜3万円/人 | 生活支援・相談対応・同行サポートなど |

| 住居手配・初期生活費 | 10万円〜20万円/人 | 敷金礼金・家電購入・生活準備金など |

| ビザ・申請手続き費用 | 10万円〜20万円 | 行政書士報酬や申請代行費含む |

費用は国籍や紹介ルート(送り出し機関・国内経由など)により異なるため、複数の登録支援機関から見積もりを取り、比較検討するのが安心です。

特定技能1号を採用する際は、義務的支援のすべてを実施できない場合、登録支援機関との契約が必須になります。

支援機関選びのポイントは以下の通りです。

国の「登録支援機関名簿」に掲載されているかを確認するのはもちろん、口コミや支援内容の実態も重視しましょう。

特定技能制度は、深刻な人手不足を補う制度として多くの企業で活用が進んでいます。

ただし、採用する外国人材には日本語・技能の要件があり、さらに企業側にも支援の責務が発生します。

制度を有効に活用するには、信頼できる登録支援機関と連携し、採用から定着まで二人三脚で取り組む姿勢が大切です。

初めての外国人採用に不安を感じている企業様も、支援体制が整っていれば安心して受け入れを進められます。

今後の人材確保に向けて、特定技能制度の導入をぜひご検討ください。